日本核污水排海对我国海洋渔业发展的可能影响与应对策略

日本核污水排海

对我国海洋渔业发展的

可能影响与应对策略

2023年8月24日,日本无视国际社会强烈质疑和反对,执意启动福岛核污水排海计划。这一行径公然向包括我国在内的周边国家和国际社会转嫁核污染风险,将一己私利凌驾于世界各国长远福祉之上,极其自私自利、极不负责任。我国是海洋大国、海产品生产及消费大国,日本核污水排海对我国海洋领土安全及海洋产业发展而言,无疑会产生难以估量的影响,亟需应对之策。从海洋渔业入手,通过对影响及传导机制进行理论研究、并提出应对策略,为更加清晰了解日本行径对我国产业发展产生的可能影响以及提出应对策略进而保护我国人民及经济安全提供决策参考。

01

海洋渔业的内涵

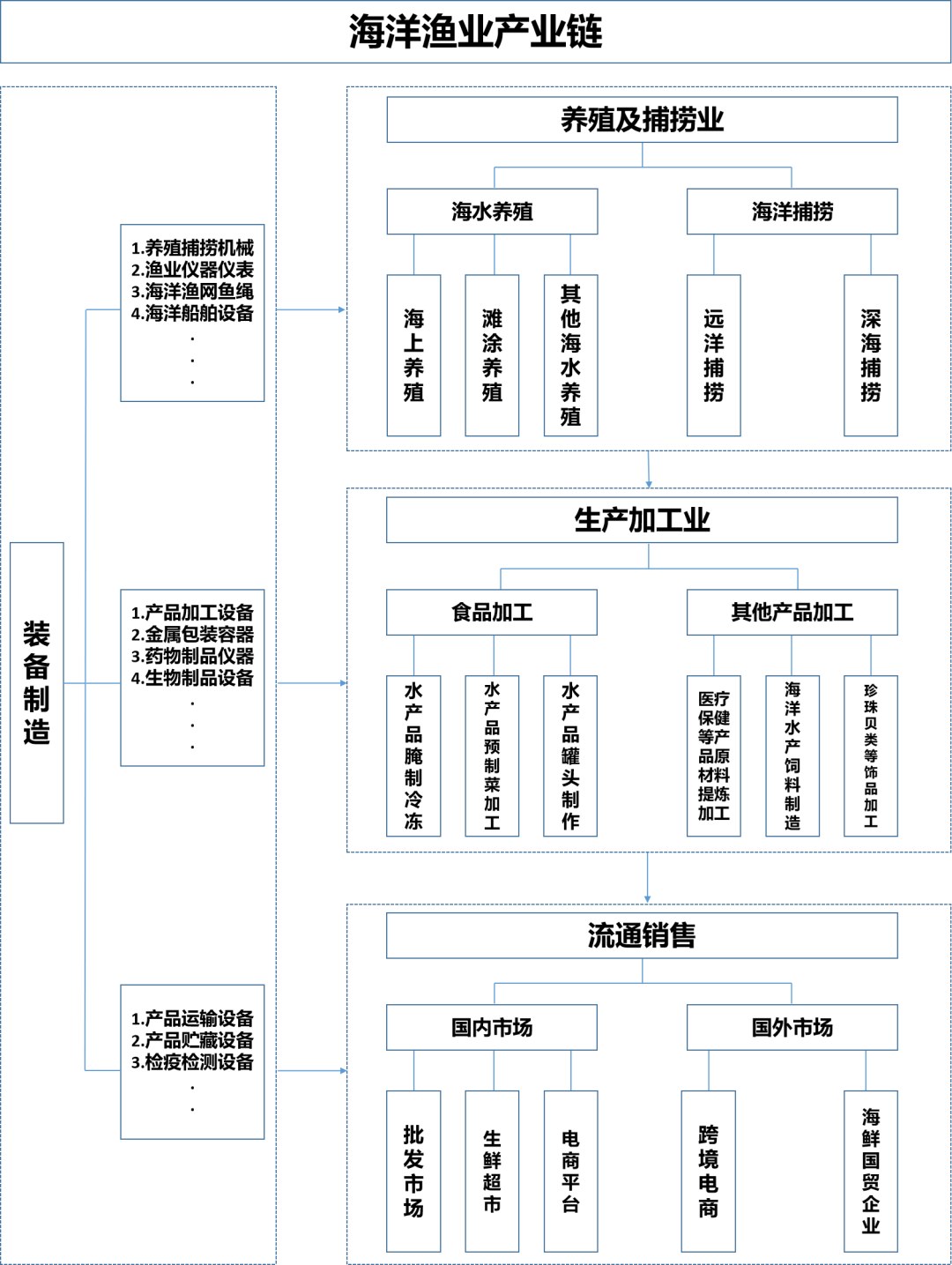

狭义来看,海洋渔业是指海洋捕捞、海水养殖、海洋渔业专业及辅助性活动。广义来看,海洋渔业是产业链概念,即可分为捕捞养殖(上游)、生产加工(中游)、流通销售(下游)及装备制造(关联)等产业链环节,具有产业链长、关联性强等特征。具体产业链如下图所示:

图1 我国海洋渔业产业链

注:根据《海洋及相关产业分类(GB/T20794-2021)》整理并研究所得。

02

我国海洋渔业发展现状

(一)从全产业链看:海洋渔业在国民经济中占有一席之位

从全国层面来看,近五年以来,我国海洋渔业产业发展承压前行、总体发展态势良好,在海洋产业乃至国民经济中的地位不可忽视且所占份额较大。据不完全统计,我国海洋渔业产业链增加值波动上升至14539亿元,占海洋产业增加值比重超过三分之一,占国内生产总值比重仍保持在1.2%以上。从重点区域来看,我国海洋渔业集中分布于沿海区域,已形成10个国家级沿海渔港经济区,其中连云港、台州、泉州、漳州等海洋渔业大市的渔业产值占其农林牧渔业总产值比重均超过30%[1]。

[1] 数据来源于各市2022年国民经济和社会发展统计公报。

表1 2018-2022年我国海洋渔业产业链增加值及占比变化情况

|

年份 |

海洋渔业产业链增加值(亿元) |

占海洋产业增加值比重(%) |

占国内生产总值比重(%) |

|

2018 |

12733 |

24.0 |

1.39 |

|

2019 |

12767 |

22.3 |

1.29 |

|

2020 |

12021 |

22.7 |

1.19 |

|

2021 |

14521 |

24.4 |

1.26 |

|

2022 |

14539 |

37.7 |

1.20 |

注:数据来源于2018-2022年《中国海洋经济统计公报》。这里的海洋渔业产业链大致包括海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋船舶工业、海洋药物和生物制品业、海洋交通运输业等。产业链增加值为估算数。

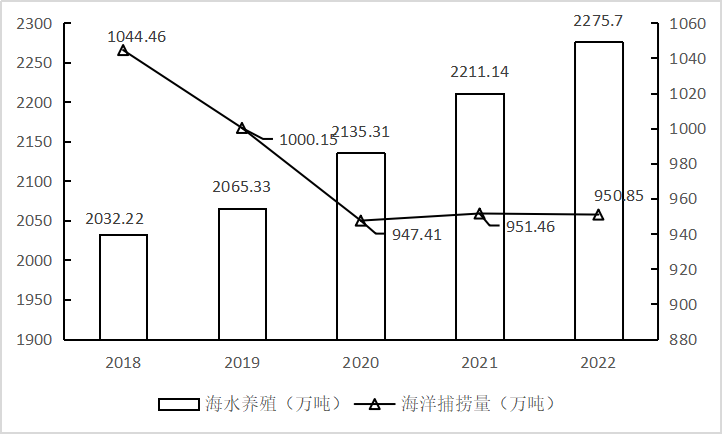

(二)养殖捕捞环节:产量上升、内部结构发生调整

2018-2022年,我国海水养殖规模逐年扩大,海洋捕捞量呈现先下降后趋于稳定的趋势,但渔业初产品总产量整体呈现上升趋势。主要原因在于:一是由于我国近海渔业资源逐渐萎缩、国家政策限制以及渔船数量减少,导致捕捞产量下降;二是海水养殖周期较短以及养殖技术快速发展等因素带动海水养殖加快替代海洋捕捞;三是海鲜产品消费需求日益旺盛带动海洋渔业初产品总量呈现上升势头。

图2 2018-2022年我国海水养殖及海洋捕捞量变化情况

注:1.数据来源于2018-2022年《全国渔业经济统计公报》;2.此处的海洋捕捞量不含深海捕捞量。

(三)生产加工环节:总体平稳、行业地位依然稳固

海洋渔业加工主要包括食品加工、生物制品加工、饲料加工以及装饰品加工等。2018-2022年,海水加工产品规模呈现先减后增趋势,占水产加工品的份额依然维持在八成左右,海水产品加工率呈现波动上升变化、达86.5%,2022年,海洋水产品加工业增加值达953亿元,占海洋渔业产业链增加值的6.6%。海洋渔业加工业发展总体平稳、加工转化水平较高且重要性依然突出。

表2 2018-2022年我国海水产品加工量变化情况

|

年份 |

用于加工的海水产品量(万吨) |

海水加工产品量(万吨) |

海水加工产品占水产加工品比重(%) |

海水产品加工率(%) |

|

2018 |

2099.02 |

1775.02 |

82.3 |

84.6 |

|

2019 |

2091.79 |

1776.09 |

81.8 |

84.9 |

|

2020 |

1952.98 |

1679.27 |

80.3 |

86.0 |

|

2021 |

1951.1 |

1708.81 |

80.4 |

87.6 |

|

2022 |

1976.32 |

1709.15 |

79.6 |

86.5 |

注:数据来源于2018-2022年《全国渔业经济统计公报》

(四)流通消费环节:内外发力、需求升级驱动增长

从消费来看,伴随居民消费观念由“温饱型”向“品质型”升级以及冷链物流、生鲜电商的快速发展,海鲜产品消费不断增长,海鲜产品零售方面,2018-2021年,我国人均水产品消费量逐年提升至14.2千克,根据相关调查数据显示,58.3%的消费者单次购买水产品金额集中在51-200元[2],作为水产品重要构成,海水产品消费随之不断提升;海鲜产品餐饮方面,2019年,我国海鲜餐饮行业营收达5582亿元,2020年受疫情影响下降至4633亿元,占餐饮行业总营收比重达11.7%[3]。从进出口来看,2018-2022年,我国水产品进出口总量及总额呈现“升-降-升”的变化趋势,特别是2020年以来回升加快。

[2] 数据来源于《2023-2024年中国水产行业现状及消费趋势洞察报告》。

[3] 数据来源于中国饭店协会《海鲜餐饮行业市场调研报告》。

表3 2018-2022年我国水产品进出口贸易情况

|

年份 |

进出口量(万吨) |

进出口额(亿美元) |

|

2018 |

954.42 |

371.88 |

|

2019 |

1053.32 |

393.59 |

|

2020 |

949.04 |

346.06 |

|

2021 |

954.82 |

399.49 |

|

2022 |

1023.28 |

467.38 |

注:数据来源于2018-2022年《全国渔业经济统计公报》

03

日本核污染水排海

对我国海洋渔业的可能影响

海洋渔业在我国国民经济发展中占据重要的一席之地。伴随日本核污水排海的恶行持续进行,将从理论层面分析该行径对我国海洋渔业发展产生的可能影响。

1.海洋渔业:短期波动、中长期下行

根据清华大学相关研究模拟结果,日本核污水预计在约240天后到达我国沿海。因此,本文从“8个月内”和“8个月后”两个时间跨度(即短期和中长期)对可能影响进行理论分析。

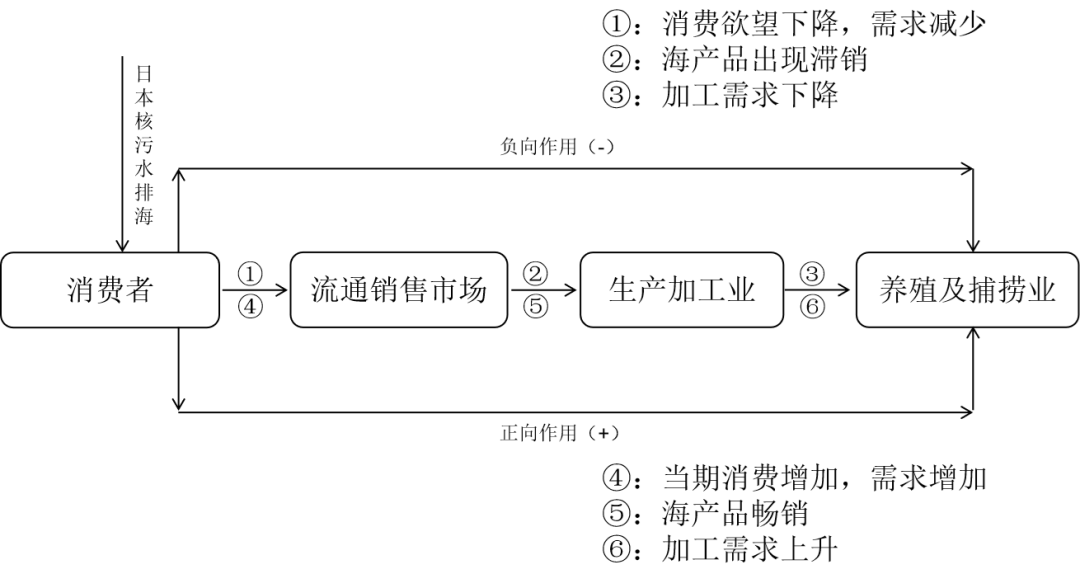

从短期来看,主要从消费端向中上游传导影响,产业规模会出现一定波动。一方面,日本核污水排海行径做出后,部分消费者表示不再消费海产品,特别是日本海产品,即使是未受核污染产品,消费欲望也会有所下降,并通过价格信号传导至加工、捕捞养殖环节,从而对产业规模产生一定的负面冲击(图3中路径①②③)。另一方面,受未来消费预期不足影响,消费者会增加当期对尚未受核污染海产品的消费,并传导至中上游环节,从而促进产业规模增长(图3中路径④⑤⑥)。由于影响程度与需求变化程度、传导及各环节反应时滞有关,故短期内对产业规模的影响不会太大。

图3 日本排海对我国海洋渔业短期影响传导机制

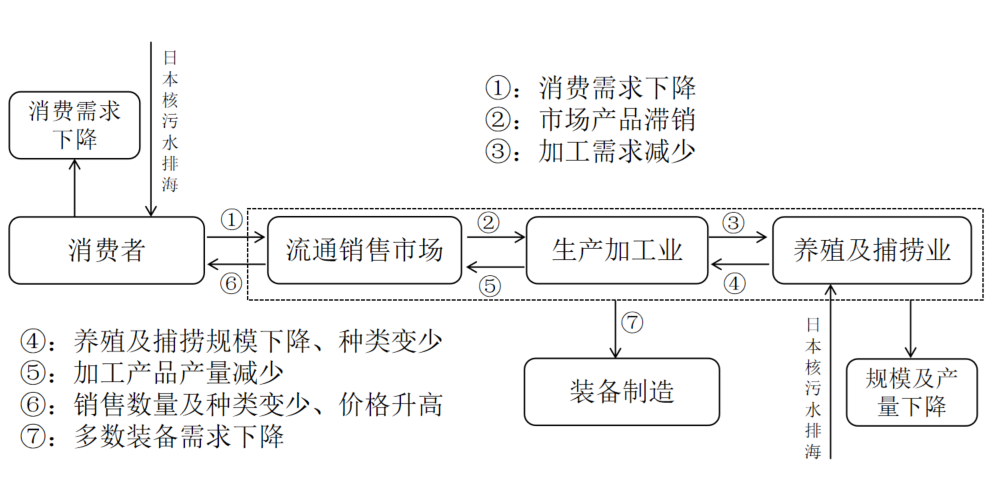

从中长期来看,消费端向中上游传导影响与生产端向中下游传导影响并存,共同导致产业规模下降。消费端影响传导方面,当核污染抵达后,消费需求开始下降,即使是官方宣布检测安全的产品,消费者出于谨慎心理会选择延迟或放弃消费,海产品出现滞销,带来加工需求下降,从而导致捕捞及养殖产量下降,同时也会影响海洋渔业装备制造。生产端影响传导方面,核污染抵达我国沿海后,沿海海洋生物将受到巨大危害,海洋捕捞及养殖从业者形成悲观市场预期,减少初级产品产量和种类供给,加工海产品及流通消费规模会相继减少,同时也对海洋渔业装备制造业产生不利影响。两类传导机制共同作用,导致我国海洋渔业可能出现全产业链性增速下滑、产量减少等下行态势。

图4 日本排海对我国海洋渔业中长期影响的传导机制

2.结构变化:产业及贸易结构均调整

从产业结构看,海洋渔业转型调整、替代型产业发展加快。从短期来看,核污水排海对我国海洋渔业产业规模的影响因正负对冲而不大,因此短期内海洋渔业转型调整可能性不大。从中长期来看,核污水持续排放将导致我国海洋渔业规模下降,海洋捕捞和养殖、海产品加工及海产品流通销售环节的经营主体将寻求产业转型或产品替代,海鲜陆养、淡水养殖将加快兴起,陆养海产品、淡水渔产品等替代产品的供需将明显提升,同时以海洋鱼类为提取原料的医药类保健品(如深海鱼油类)、化妆品(如深海鱼化妆品)等产品的市场份额可能会被其他医疗保健品、化妆品加快替代。

从贸易结构看,海产品贸易方向调整、贸易份额发生变化。从短期来看,由于日本核污水排海影响尚未波及我国沿海,我国海洋渔产品及加工产品的出口贸易将保持相对稳定甚至会因日本出口减少而增加;我国宣布全面暂停进口日本水产品,海产品进口贸易结构将发生国别替代变化。从中长期来看,由于核污水到达全球各国海域的时间不同,并受消费担忧心理的影响,我国海产品进口贸易结构的国别替代效应逐渐增强、进口贸易总额逐渐下降;出口贸易会受到生产者悲观预期及消费者担忧心理的双重影响而减少。

3.就业影响:短期影响小、中长期结构性变化明显

从短期来看,日本核污水排海对我国海洋渔业从业人员总体影响不大,但部分群体会出于未雨绸缪心理提前做好职业转型相关准备。从中长期看,海洋渔业整体呈现下行态势,全产业链的从业者会被迫失业、另谋生计,特别是从事海洋渔业捕捞与养殖的专业技术人员以及海鲜专业市场从业者的失业风险较大,总体而言,这些失业群体一方面会增加劳动力市场失业者总量,也会对替代产业劳动力市场的稳定性造成一定冲击。

1.链式传导性

日本核污水排海对我国渔业产业链发展产生的影响具有链式传导特征,其率先冲击产业链初端或末端进而通过产业链向中下游或中上游传递影响,由于核污染到达时间的不同会形成先后两条路径相反的传导机制。

2.难以估量性

日本核污水入海后,由于其涉及复杂且长期的生物地球化学循环,且目前关于具体危害程度、影响时间长短及影响范围大小等领域的精准量化测算研究较为缺乏,因此其对海洋渔业产业链发展的影响程度暂时难以估量,迫切需要开展长期跟踪研究。

3.强不确定性

受其核污水排海量、排海期限不定以及未来国际社会联合抵制可能性等因素影响,日本核污水排海行径具有极大的信息不对称性、难以预估性,导致该反人类行为对我国海洋渔业产业链发展的影响具有强不确定性。

04

我国海洋渔业

未来发展的应对策略

针对我国海洋渔业产生的各种可能影响,课题组提出如下应对策略:

一是以未雨绸缪的思维大力发展海鲜陆养、淡水养殖等替代性养殖技术和养殖产业,以满足消费者对海鲜产品的需求。

二是加快建立健全海产品核污染安全检测与监管体系,强化海产品进口检验检疫及后续跟踪检测机制,加强国内市场流通海产品及加工产品的抽检频次和力度,严格监管和严厉处罚任何破坏食品安全行为,保障国民安全消费、健康消费。

三是强化核辐射检测装备研发制造,推进海洋渔业装备制造业转型发展。

四是海洋渔业占比较大的城市要提前开展海洋渔业转型发展相关研究与规划,做好应对策略,尽最大努力降低核污染抵达后产生的不利影响。

五是建立海产品进口国家(地区)白名单动态调整机制,确保进口海产品质量安全。

六是做好海洋渔业从业人员失业情况监测,加强对海洋退捕渔民群体的就业保障以及因海洋渔业下行产生的其他失业群体的就业扶持工作。

供稿部门:社科(战略)事业部·执行二所

撰稿人:程润华、洪程程

转载请注明来源